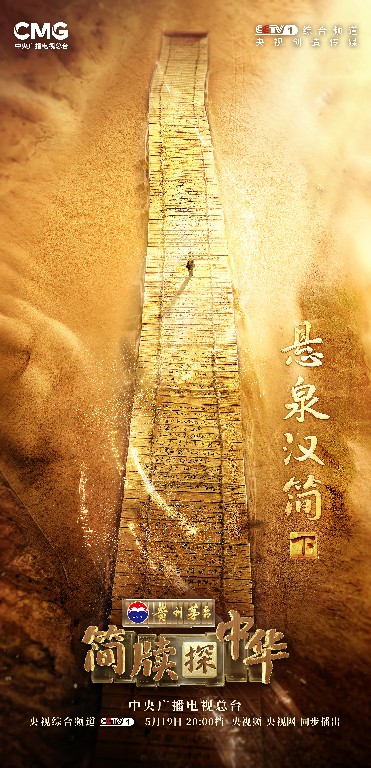

《简牍探中华》:复活简牍文献 再现历史真实

近日,中央广播电视总台全新力作《简牍探中华》正在热播,这是一档弘扬中华文化的优秀节目,具有重大历史价值和现实社会的积极效益,其功可赞,其绩可颂。

典籍以传世文献为对象,深挖华夏文明之精华。简牍则以地下考古新发现出土的简牍为对象,探索历史之奥秘。二者相辅相成,互为印证,但简牍有自己的特殊性,它是地下出土的新资料,或早已失传、或为历史文献所不载,古人曾未见,今人才始见,具有很强的历史原真性,而且时代跨度很长,内容异常广泛,涉及社会诸多方面,诸如典籍、文化、思想、教育,历史、政治、经济、军事、生活、生产、科技等等,如何解读是一大难题。

《简牍探中华》创作团队知难而上,走进历史、深入考古现场,从外行转入内行,涉猎众多研究领域,用“实地探访+实景戏剧+文化访谈”的形式使简牍文字活起来,使历史事件再次展现,将深奥的知识从象牙塔中释放出来,惠及于大众。

从已播出的节目来看,《简牍探中华》有以下6个创新之处:一是以考古发现为依据,证实简牍来源之可靠。二是以简牍文物为对象,忠实简牍之所载。三是以历史文献为依托,忠实历史之史实。四是以专家论证为指导,探寻历史之真实。五是以简牍记载为线索,复原历史之场景。六是探索简牍之奥秘,普及文化于大众。

举最新两期为例,节目聚焦讲述的悬泉汉简出土于甘肃省敦煌市以东64公里处汉代悬泉置遗址。该遗址是西汉武时期开河西、通西域后建立在丝绸之路上的一处交通邮驿驿站遗址,占地面积两万余平方米,出土简牍23000余枚,其他文物3000余件,前后跨越西汉后期、新莽、东汉三个历史阶段,延用长达二百多年。简牍文书就是当年运行的真实记录,详细记载了建置历史、机构设置、人员配备、资产来源、工作任务、运营程序、后勤保障、安全防卫以及过往人员的行踪和职责。

一个小小驿站沉淀着上下两千年、东西六千里丝路之历史。小到一封邮件的传递,大到西域使团的接待与迎来送往,都在悬泉置啬夫的笔下得以保存。不经意的墨书,记录了历史的真实,而且每每与《汉书》记载相呼应,《汉书》记载着大的历史背景和事件,悬泉汉简则记录着细微的情节。如悬泉和居延两地出土的邮驿里程简,使我们第一次明确获知丝绸之路从今西安(汉长安)为起点,经甘肃平凉、定西、白银、武威、张掖、酒泉、敦煌而达新疆的具体路线、驿站、里程,确证丝绸之路的存在。又如各种乘车凭证、住宿登记簿、用餐明细账都留下了楼兰、于阗、乌孙、车师、龟兹、且末、渠犁、疏勒、康居等西域宾客的印记。特别是西汉宣帝刘弗陵本始(前73)至黄龙(前49)二十余年间,汉与西域关系最关键时刻所发生的重大事件都在悬泉汉简中得以显现。匈奴日逐王降汉、西域都护郑吉迎接护送。解忧公主远嫁乌孙上书请援,长罗侯常惠持节护卫、又送相夫公主至敦煌。乌孙内乱,冯夫人解围内附。直至解忧公主年老归汉还乡等都在悬泉置留下了足迹。这些史料都分散在零乱的简牍残卷中,如何全面解读,仅靠专家的著作、论文叙说顿显不足和社会影响力太小。

《简牍探中华》正好填补了此一缺陷。节目精准解读简牍,突出主要事件,复活历史场景,全面展现了悬泉置真实的历史,诠释了丝绸之路的辉煌,把深邃难懂的历史深入浅出地普及给观众,不但使人们读懂了历史,增强了爱我中华的意识,而且也提高了学习历史、热爱和保护文物的自觉性。

(作者:何双全,系甘肃省文物考古研究所研究员)

- 2024-05-23庆阳香包“跑”兰马 前期布展火热进行中

- 2024-05-23“香”约兰马 庆阳香包布展现场抢先看→

- 2024-05-23色彩交织 浪漫崆峒——平凉市首届油画展作品选登

- 2024-05-23【文化中国行】薪火相传 代代不息

西北角

西北角 中国甘肃网微信

中国甘肃网微信 微博甘肃

微博甘肃 学习强国

学习强国 今日头条号

今日头条号