原标题:【视点】敦煌藏经洞里的中国书法史

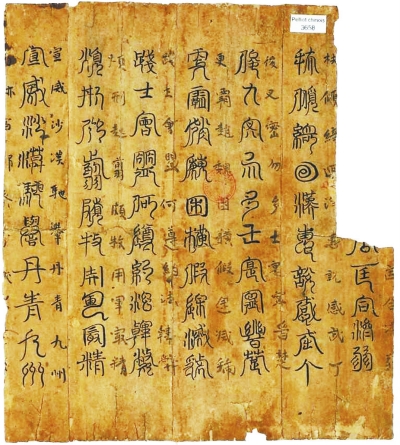

篆书《千字文》

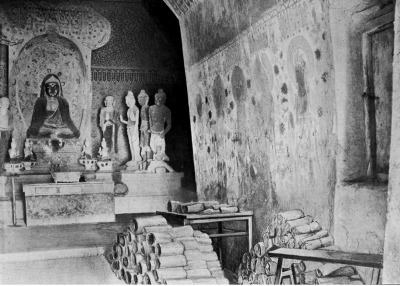

斯坦因从藏经洞挑出的经卷

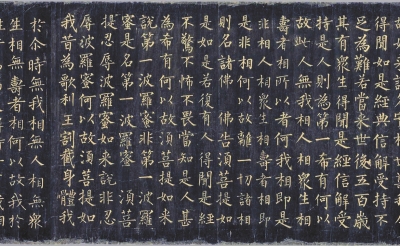

柳公权书《金刚经》敦煌藏经洞拓片

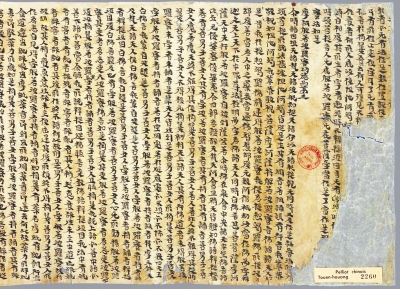

法藏《因明入正理论》

罕见的隶书风格写经

特约撰稿人 秦川

在敦煌的艺术宝库中,藏经洞写经书法是一枝光芒四射、瑰丽多姿的奇葩。其数量之巨大、书体之多样、功力之深厚、延续时间之长,令人叹为观止。它完整呈现了中国书法隶变完成后向唐楷过渡的全过程,是中国书法史上最完整、最鲜活的墨迹档案馆,也是一座庞大的中国书法基因库,对研究中国书法史,特别是书体演变和最终形成有着不可估量的价值。

千年书法重见天日

1900年6月的一天,敦煌莫高窟道士王圆箓在清理甬道积沙时,无意中发现了后来被称为“藏经洞”的莫高窟第17窟,内藏公元4世纪到11世纪的经卷5万多件。千年墨迹重见天日,一下子震惊了全世界。

敦煌遗书打破了纸寿千年的宿命,奇迹般地保存了1600多年的古代墨书真迹,而没有像中国其他地方的古代文书那样,屡屡遭遇战乱兵燹或腐朽霉变的命运。这实在是中国书法的一大幸事。

最早有题记的敦煌写卷为《大般涅槃经》,题有“永兴二年二月七日”,为西晋时代所书,即公元305年3月21日。最晚的一个写卷为《大般若波罗蜜多经》,题有“维大宋咸平五年,壬寅岁七月十五日”,按公元推算为1002年8月25日。

敦煌遗书前后跨越了700年左右,历经两晋、南北朝、隋、唐、五代、北宋等十多个朝代,囊括学科数十种,内容涉及宗教、政治、经济、交通、地理、契约、文学、书法等领域,卷帙浩繁,举世罕见。不仅是中国古代社会的百科全书,而且是年代最久远、延续最完整、数量最庞大的中国书法宝库。

这些经卷文书的抄写,也是一项十分浩大的工程。

在中国古代漫长的历史时期,上至达官贵人、下至僧俗百姓,都以最大的虔诚抄写、捐献佛经,表达自己对佛祖的信仰。十几个朝代形形色色的书体文本源源不断地汇集到莫高窟寺院,从官方到民间、从寺院到私学的文书应有尽有,真实反映了中国古代社会实际使用文字的所有面貌。

从书法史的角度看,从4世纪到11世纪,正是中国汉字发展演变的关键时期,这些写卷的作者,与魏晋南北朝的索靖、陆机、卫夫人、王羲之、王献之,隋唐的褚遂良、虞世南、欧阳询、李世民、颜真卿、柳公权,五代的杨凝式,宋代的苏轼、黄庭坚、米芾等诸名家为同时代人。也就是说,在700年的漫长历史进程中,中国书法字体隶变完成后向唐楷过渡的全过程,敦煌藏经洞都以手书墨迹的形式完整保留下来了。

中国书法的基因宝库

敦煌是佛教传入中国的第一站,两晋南北朝时期,这里是全国的佛经翻译中心。敦煌名僧竺法护通晓36国文字,他在西域游历学佛,收集了大量佛经原本带回长安,“终身写译,劳不告倦”,先后译经170余部,为大乘佛教在中国的传播打开了局面。他是著名的翻译家、佛学大师、语言大师,佛经由音译变为意译就是由他首创的。

佛经翻译出来后,就需要手写抄本,不单是满足本地僧俗诵读的需要,还要大量供应内地。在印刷术尚未发明的年代,佛教的日益盛行,使佛经的手写本供不应求。因为到寺院捐献抄经的善男信女并不是人人都会书写,即使会,也不见得有那么多时间和精力去亲自抄写,所以很多人就去买抄好的佛经。由此催生了中国书法史上最大的书法群体——经生,也形成了一个专门的书法流派——写经体。

敦煌写经体,就是魏晋时期带有隶书、魏碑味道的楷书,这种写法一直延续了很长时间。为了看起来比较醒目易懂,一般佛经不用草书来写,而是用楷书工工整整地写。

写经有专门的固定写法,一般都是每一行17个字,这种写法对于字数的统计和文字的校对都有好处。检查漏字时,只需看第一个字和最后一个字就可以了。有人检查过,一部8000字的敦煌佛经,几十米长卷中只发现了一个错别字。

敦煌藏经洞书法的用纸也反映了书法的演进。南北朝时期造纸业已经兴起,社会上普及了用纸书写文字。最初,纸质比较粗劣,不易书写。隋唐之后,纸质有了明显进步,为了防虫防腐,书家都要“染以黄蘖,取其辟蠹”,后来就涂一种黄色的防虫剂,称之为入潢纸,或者在黄纸上打蜡砑光,称为硬黄纸。这种纸质地坚硬光滑,书写流利,可长年防虫蛀、防水,是写卷纸中的上品。

敦煌卷子上的题记常常会反映抄写者对书法的一种态度。比如抄写者抄一篇经,有时多达几个月的时间,抄经的时候要点香,态度虔诚、认真。抄完以后还会写上自己“手拙用愧”,就是说自己手很拙,字写得不好,感到很惭愧,但是希望看经的人不要嫌字不好,要感到自己那种诚心诚意的态度。这就说明当时人看经的时候,不仅要看经,还要看抄经人的书法。这已经成为当时的一种文化,不仅仅在文人学士之间,甚至在民间也有这种对书法的要求。

唐代官方寺院的写经都有统一的格式,卷尾一般都罗列着抄写年代、抄写人姓名、用了多少张纸,还有“后期制作审查班子”的职称和署名。如P.4556《妙法莲华经》的末尾,就有经生王思谦署名,并列有装潢手、初校经生、再校经行寺僧、三校经行寺僧的名字,还有4位高僧大德详阅,最后是判官、监制,共有11项落款。可见唐代的写经行业已经有了十分正规和严格的抄写范式。

这是当时的抄写制度所要求的,而这个制度是由政府建立起来的。为了规范抄经行业,唐朝政府部门甚至设定了典校官一职,由政府指定的官员去抄经,经坊的典经师、写经师都是高级职称。这说明写经是当时文化的高端产品,不是一般的书写。

唐代敦煌城里就有官办的经坊,经坊里的写手都是经过严格的书法基本功训练并通过考试选拔出来的。大英图书馆藏5824号卷子《经坊供菜关系牒》就详细记录了经坊的人员编制和生活待遇:一个经坊设典校官5人,供应蔬菜17驮;写经者25人,供应蔬菜85驮;还有38个临时雇用者,他们生活所需的蔬菜都由政府命令地方部落提供,说明经坊是官办的抄经机构。

敦煌名门窦氏家族收藏的敦煌遗书《金刚般若波罗蜜经》,写于唐总章二年二月八日,署名“敦煌令狐石住”,这位令狐就是一名地地道道的敦煌经生。

1940年,大书法家于右任曾为此卷题写了跋,对这部写经的书法艺术给予高度评价:“书法极开展,写经中上等手笔也。英国不列颠博物院藏敦煌卷子汉文写本七千卷,此则沧海遗珠本。”

宫廷写本,是写经中的最上品。唐朝皇帝大多信奉佛教,中央三省之一的门下省就有专门的书法班子,人称“群书手”。皇帝敕令群书手将重要的佛经经典“各写十部散流海内”,敦煌藏经洞的宫廷写经正是朝廷赐给的宫廷本。

敦煌写经中的书法精品比比皆是。著名评论家周绍良先生这样评价敦煌写经书法的艺术水准:《众经别录》的书法,“后世的赵孟頫未必能抗手”;王老子写的《尚书》残卷,“笔若悬针,刚劲固不下于柳公权”;《汉书·王莽传》写本,“书法整饬遒丽,可与虞世南书法颉颃”;《春秋谷梁传集解》写本,“也可与褚遂良比美”。

敦煌P.3687残纸,与唐代陆柬之的经典书法作品《文赋》极为相似,甚至到了真假莫辨的程度。

敦煌抄本P.2661《尔雅卷中》的后题记,酷似颜真卿的《祭侄稿》和《刘中使帖》。从抄写年代上看,也和颜真卿处于同一时期。说明这种写法是当时的流行书风。著名书法家、复旦大学教授沃兴华说,当我们再来看唐代这段书法史的时候,就不再是听独唱了,而是真切地在听一场大合唱,一场有颜、柳、褚、冯的领唱,有敦煌经生的合唱,又有多种声部伴奏的交响乐,这才是中国书法史的真实面貌。

沃兴华还感叹:“敦煌书法如同中国书法艺术的基因宝库,什么基因都有,只要是中国书法史上有的风格,敦煌书法里都应有尽有;而即使是书法史中尚不明确的东西,敦煌书法也都给你呈现出来。”

藏经洞里的篆、隶、草、行、楷

敦煌写卷始于西晋,扩于北朝,盛于隋唐,终于五代、宋初,这是中国书法发展最关键的时期。敦煌的数万卷写经中,篆书、隶书、楷书、行书、草书五体俱全,翔实地记录了汉字在隶变完成后向楷书过渡的全过程。

历史的记载往往都是掐头去尾,每一个阶段只留下最典型的一部分,把细枝末节都抛弃了。讲到篆书就是秦代典型的小篆,隶书就是东汉成熟的隶书,楷书则是规范的唐楷。而篆书、隶书这两种完全不一样的字体是怎样一步步演变过来的,又是如何进一步演变成为楷书的,历史中都没有了线索。从敦煌遗书抄本中,我们就可以清楚地看到这个渐变过程,还原被遗漏的历史细节。

在敦煌遗书中两件残存的篆书《千字文》中,可以看出其中很重的楷书味。它上承魏晋,下启宋元,在篆书历史上具有划时代意义。

当今人们所看到的篆书资料极少,所有的篆书都是一种规范、千篇一律、很少变化的字体。沃兴华发现,敦煌卷子里的篆书里面有分书、汉隶、楷书各种味道都掺杂其间,只是字形是篆书。这是篆书跟隶书相结合的一件作品,我们可以从这个作品中得到启发,实际上篆书和隶书是可以融合的,现在写篆书的都写得比较僵死。

敦煌卷子中没有标准的隶书,但魏晋南北朝时期的写本明显受到隶书和魏碑的影响,它既保留了隶书、魏碑的痕迹,又摆脱了隶书、魏碑的拘束。

可以看出,在楷书尚未定势之前,存在着一个“隶楷合参”“魏楷杂糅”的时期,隋唐以前的敦煌墨迹充分揭示了这一时期的变革实况。隶楷型写经的横画起笔由细转粗,有明显的挑势,末笔一捺保留了隶书的重按,显得稳健而富有节奏。魏楷型写经起笔、收笔皆无方角,横画与捺有轻微挑势,有一定的波折,但不似隶楷那样重顿,字形均匀,平正中带着圆润。这种书体,与同时代的南北朝时期碑刻、墓志铭酷似,在宋代苏轼的书法中还能看到痕迹。

著名书法家刘正成说,很多人对那个时候的敦煌书法缺乏认识,认为这种写法方头方脑的,怎么既带有隶书的味道,又带着北魏的方笔呢?还不如赵孟頫、董其昌的字圆润。其实,这恰恰是那个时代很典型的书法。藏经洞文书刚刚被发现时,王圆箓曾给县衙、府衙的官员送了不少,以期引起他们的注意,然而这些毫无文物常识的官员们都嫌卷子破旧不予理睬。书法较好的肃州兵备使廷栋甚至讥笑卷子的书法比他本人的差多了,可见馆阁体书风毒害之深。

隋唐时期是中国书法的第二个高峰期,也是楷书的定型期。隶书和魏碑的痕迹逐渐消失,正楷最终确立。盛唐国力强盛,社会经济、文化、艺术都进入繁荣期,名家辈出,大师云集。上至九五之尊,下至庶民学童,都格外钟情书法,唐代书学之风甚至远播日本、朝鲜,创造了中国书法史上登峰造极的繁荣局面,一直影响到当代人的书法创作。

以楷书大家褚遂良、欧阳询、颜真卿、柳公权为楷模的正楷书法,强有力地影响了全社会,周正、端庄、圆润、整饬的楷书形态基本定势。但敦煌楷书视野更加开阔,多姿多彩,尽显风流。这个时期的敦煌写卷也达到了井喷期,不仅内容丰富,质量上乘,数量也最庞大。敦煌经生书法技巧炉火纯青,艺术表现淋漓尽致,传世精品不胜枚举。

楷书从魏晋开始发展演变几百年,到唐代终于结出了最丰硕的果实,而敦煌遗书中的行草书也在隋唐时代达到了巅峰。

敦煌学家郑汝中先生认为,敦煌行书和草书的形态、结体,是以“二王”的模式为中心,并逐渐规范化,形成了一定的法度。行书是以王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄稿》为基本范式,草书则以孙过庭的《书谱》为蓝本,全社会约定俗成,形成隋唐时代敦煌书法艺术的高峰。《佛经疏释》锋芒毕露、豪迈洒脱;《文心雕龙》结体瘦长、风姿绰约;《书函》章法错落、大开大阖;中间还夹了一节王羲之《兰亭序》的临摹,透露了书家书风的来源。

中唐以后,敦煌卷子的行书逐渐增多,主要是一些书信、账册、转帖、诗文等社会文书和民间应用文,行书体已经相当流利。

刘正成先生指出,不能把敦煌写经归入民间书法。他在敦煌写经中发现,经生抄写的梁武帝编的一部古文集《昭明文选》,还有一个行书帖,写法与王羲之的《兰亭序》相似。他认为,敦煌的文献很丰富,当时写到敦煌文书上的字,有很多是书法家、文人写的,不是由一般的抄书匠所为,只是他们没有署名而已。敦煌的文献里边有很丰富的历史文献,都不是一般的民间抄写,它有着相当高的文化水平,体现了中国文化的精髓。

敦煌藏经洞中发现了一幅唐代《化度寺碑》的拓本,许多人一眼就能看出是大书法家欧阳询所书。唐代化度寺碑早已被毁,敦煌写卷中存有拓本12页,罗振玉认为,敦煌唐拓本“十步之外,精光四射”,远胜于历代翻刻本。

欧阳询楷书一直被历代书家奉为典范。这幅拓本说明,欧阳询早就是唐代敦煌经生楷书训练的模板了。

柳公权写的《金刚般若波罗蜜经》在敦煌卷子里也有卷装拓本,首尾完整,纸墨如新,笔锋刚健俊秀,结字坚挺匀称,是纯正楷书的范本。

唐太宗李世民行书《温泉铭》的拓本也在藏经洞中被发现,目前共存15行。这幅行书雍容大度,绮丽洒脱,有明显的“二王”书风。众所周知,李世民酷爱“二王”书法,几乎把天下王羲之作品购募殆尽。他夺了天下以后,要求大家都学书法,范本就是王羲之的作品。于是王羲之作品被大量复制,风气所及,也影响到了敦煌地区。

敦煌唐代写卷中就发现有王羲之《十七帖》的临本三帖,分别是《龙保帖》《瞻近帖》《得足帖》残片,对照现在传世的《十七帖》刻本,我们发现敦煌摹本非常逼真,而其他刻本里面所遗漏和省略掉的点画和字,这个墨迹里面也出现了。唐以后,王羲之真迹荡然无存,现在我们看到的多为宋代以后临摹、翻刻本,而唐代临本现在存世的也不过十余件。因此敦煌临本极为珍贵,价值连城。

法藏P.2544卷子有一篇《兰亭序》的全文,是经生临摹王羲之的作品。还有王羲之的书法论著《笔势论》的残卷,它可以证明,在唐代,王羲之的《笔势论》已在敦煌民间传抄开了。

唐代以后,王羲之书法已经深深地渗透进敦煌大地,融入敦煌书法家的血液之中,敦煌卷子里随处可见“二王”遗风。

汉末两晋时期,敦煌张芝、索靖的书法影响着南方的“二王”。到了唐代,“二王”的影响遍及全国及周边邻国,大家都学他们的字,形成了风气,北方一些书法家的字反而吃不开了。这时南方的书法又对北方有很大影响。后来经过唐太宗李世民的极力推崇,“二王”的书法已经到了登峰造极的地位。有唐一代,张芝墨迹已经基本上看不见了,王羲之的字还能看到很多。

从东晋王羲之敬慕张芝临池学书,到唐宋敦煌经生追捧兰亭墨迹,千百年来,南北书风互相渗透,兼容并包,共同铸就了中国书法的繁荣盛世。幸运的是,这一过程被敦煌藏经洞数万卷写经生动、完整地保存了下来。